1.採用市場の変化と生産性向上の必然性

1-1.少子化と売り手市場の継続

日本の採用市場は、少子化による労働人口の減少が続く中で「売り手市場」が定着しています。厚生労働省の統計によれば、2025年6月の有効求人倍率は1.22倍と依然高水準を維持しており【厚生労働省「一般職業紹介状況」2025年6月】、人材確保の難しさは続いています。

マイナビキャリアリサーチLabの調査によると、2024年卒学生の内定辞退率が「3割以上」だった企業は56.8%に達しました【マイナビキャリアリサーチLab「2024年卒 企業新卒内定状況調査」】。つまり、半数を超える企業で3人に1人以上の候補者が内定を辞退しているのです。

また、2026年卒の学生が6月末までにエントリーした社数は平均28.5社と、直近5年で最多水準に達しています【マイナビキャリアリサーチLab「2026年卒 学生就職モニター調査(6月末)」】。候補者は複数社を同時並行で比較検討するのが当たり前となっており、自社の対応スピードや候補者体験が採用成果を大きく左右します。

1-2.採用活動の長期化

「採用活動を11月以降まで継続する」と回答した企業が55.5%にのぼります【マイナビキャリアリサーチLab「2024年卒 企業新卒内定状況調査」】。

これは、採用活動が従来の「夏前でほぼ終了」から大きく長期化していることを示しています。学生も企業も接点が長期にわたるため、継続的なフォロー体制を整えなければ歩留まり悪化や内定辞退に直結します。

1-3.生産性向上は「効率化」ではなく「存続条件」

採用の生産性向上は、単なる効率化ではなく企業存続に関わる課題です。

1.母集団形成を効率化できなければ採用が始まらない

2.歩留まり改善がなければ候補者が途中で離脱する

3.内定辞退を防げなければ最終的に採用数を確保できない

この3つの課題はすべて「人材を採用できなければ事業そのものが動かない」という現実に直結しています。

2.採用担当者を取り巻く現実

2-1.膨大な業務量と分断

採用担当者の業務は、母集団形成から候補者フォローまで多岐にわたり、日々の業務は膨大です。Excelやメールを中心とした管理では、入力・転記が増えるほど工数がかかり、候補者数が多いほど混乱は増幅します。

1)属人化のリスク

「新卒採用担当部署の人数は『1名21.4%、2名23.4%』で1〜2名が約45%。一方、専任担当者については『専任なし58.5%、1名23.4%、2名11.1%』と、専任ゼロの企業が過半です(いずれもマイナビ2024年卒 企業新卒内定状況調査)。」

少人数体制に業務が集中すれば、担当者の異動や離職時に引き継ぎ困難となり、候補者対応が途切れるリスクが高まります。

2)採用担当者の疲弊と離職

また、「採用担当部門のマンパワー不足を感じる」と答える企業は約7割に達しています【マイナビキャリアリサーチLab「2024年卒 企業新卒内定状況調査」】。業務が煩雑化し、成果が見えにくい状況では担当者自身が疲弊し、離職につながるケースも少なくありません。

3.新卒採用の通年化とプロセスの複雑化

3-1.通年採用の拡大

従来の「一括採用」は縮小し、今や夏・冬インターンやオープンカンパニーを通じた通年型採用が主流になりつつあります。25卒向けインターンシップ・オープンカンパニーを実施した企業割合は71.9%と過去最高水準でした【マイナビキャリアリサーチLab「2024年卒 企業新卒内定状況調査」】。

つまり、企業はより早期から、長期にわたって候補者をフォローし続けなければなりません。

3-2.複雑化する候補者接点

インターン後のフォロー、説明会後のアンケート、面接のリマインド、内定後のモチベーション維持など、接点が増えるほど管理工数は膨張します。どのフェーズで歩留まりが悪化しているのかを把握するには、データに基づく可視化が不可欠です。

3-3.候補者体験(CX)の重要性

候補者が企業を選ぶ理由として「安心感」や「自分に合っていると感じた」が上位に挙がります【マイナビキャリアリサーチLab「就職活動に関する学生調査」】。

その安心感を与えるには、候補者が普段使うツール(例:LINE)を活用し、レスポンスの速さとわかりやすさを確保することが求められます。

4.採用の生産性を高めるためのDXの方向性

4-1.DX=業務の再設計

DX(デジタルトランスフォーメーション)は単なる「紙のデータ化」ではなく、業務フローの根本的な再設計を意味します。採用業務も例外ではありません。

4-2.採用業務DXの3つのポイント

1. スピード:初期レスポンスの迅速化、面接調整の自動化

2. 精度:歩留まり率や母集団形成データを蓄積・分析

3. 継続性:候補者とのやり取りを一元管理し、内定辞退を防ぐ

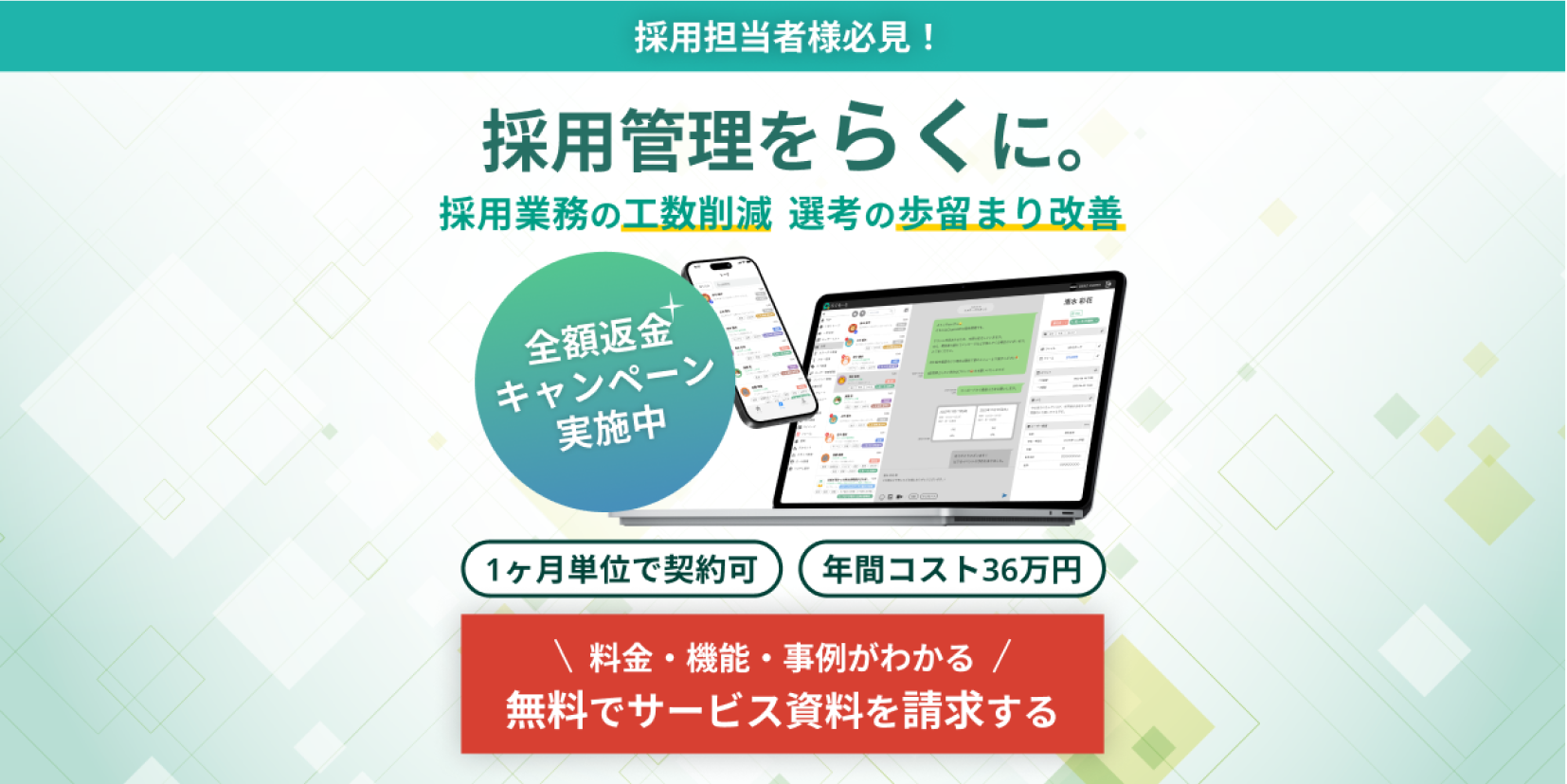

これらを人手だけで行うのは限界があり、採用管理システム(ATS)や採用管理ツールの導入が前提条件になります。

4-3.システム化なしでは生き残れない

属人的な業務運用のままでは、候補者数が増えるほど混乱が拡大します。逆にシステムを活用すれば、

1.データの一元管理

2.業務の標準化

3.候補者体験の均質化

を実現でき、歩留まり改善や内定辞退防止に直結します。

5. まとめと次回予告

採用市場は、少子化・売り手市場の影響で難易度が高まり続けています。

内定辞退率が「3割以上」の企業は56.8%(24卒)

26卒学生の平均エントリー社数は28.5社(6月末)

採用活動を11月以降まで継続する企業は55.5%

これらのデータが示すのは、採用の生産性向上が「効率化」ではなく「企業存続の条件」であるという事実です。

採用担当者の疲弊を防ぎ、候補者体験を高め、歩留まり改善や内定辞退防止を実現するには、DXとシステム化が不可欠です。

今回の記事では「なぜ採用の生産性向上が必須か」を解説しました。

次回はさらに一歩進め、スクラッチ開発とSaaSの比較、具体的な導入事例を紹介します。